تأجيج مفهوم التعصب الجنسي في مجتمعات الشرق الأوسط

تأجيج مفهوم التعصب الجنسي في مجتمعات الشرق الأوسط

“نحتاج إلى تغيير الذهنية الموجودة المقوّلبة،

كما أننا بأمس الحاجة إلى ذهنية التحرر الجنسوي

أكثرْ من أي مرحلة مضت”

مزكين زيدان

قبل أكثر من خمسة عشر ألف سنة؛ اخترع الإنسان لنفسه شكلاً دينياً يتناسب مع بيئته وإلهاً وديعاً يحفظ له حياته ويقيه من الفيضانات والوحوش والأمطار. وقد تكون الديانة الطوطمية التي ظهرت في ميزوبوتاميا (تل السرة – Girê Navikê) من أقدم الديانات التي رافقت الإنسان وحتى الآن، ومع تطور شكل الحياة والإنتاج طوّر الإنسان من طقوس ديانته، إلى أن ظهرت ما يسمى بالديانات التوحيدية التي تدعو للإيمان بخالق واحد للكون، على عكس الديانات الشركية التي تدعو لعدة آلهة متصرفة في الكون.

ومن أكبر الديانات التوحيدية وبالترتيب هي كالتالي:

– أولاً: اليهودية قبل 3700 سنة.

– ثانياً: المسيحية قبل 2000 سنة.

– ثالثاً: الإسلامية قبل 1400 سنة.

والتوحيد يعني الإيمان بإله واحد (لا خالق إلا هو). والمجتمعات البشرية بهذا الشكل انقسم على نفسه وبات يشكل نوعين او فئتين: الفئة الأولى: لا تؤمن بوجود خالق لهذا الكون، ويؤمنون بأن الطبيعة هي التي أوجدت نفسها بنفسها عبر عدة احتكاكات وصراعات. والفئة الثانية: هي التي يخبرنا عنه التاريخ؛ بأنهم مجموعة كبيرة من البشر عرفوا المعابد ودور العبادات، إيماناً منهم بوجود إله خالق الكون، وأنه لا يمكن أن يكون هذا الكون وما فيه من نظام واتساق جاء بالصدفة، أو خُلق نتيجة عبث أو صدفة. لأن قبل الحضارة المادية المعاصرة (سومر) عموما، ونظرية داروين (التطورية)، كان الإلحاد حالة شاذة في التاريخ، وظاهرة لا يقاس عليها. فأكثر الناس متدينون فطرةً.

الديانات التوحيدية

ومنذ ما يقارب من أربعة آلاف عام، نجحت الديانات التوحيدية في الوصول إلى معظم المناطق المتحضرة في أوروبا وآسيا وأفريقيا في غضون بضعة قرون. ومن خلال نقل رسالتها للبشرية دون تمييز، استطاعت الديانة البوذية والمسيحية والإسلام تجاوز الخصوصيات الثقافية المحلية، وإحداث تحول جذري في المجتمعات التي ازدهرت في العصور القديمة. ومن هنا؛ فإن الناس يؤمنون بوجود قوة عظمى. وعليه، فلا فرق بين الأديان عموماً والإسلام خصوصاً، في إثبات وجود الله.

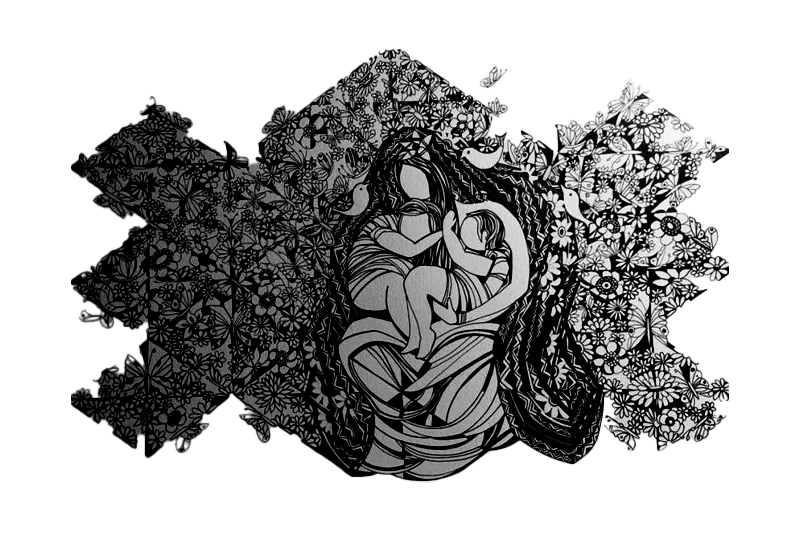

أما حقوق المرأة عند أسلاف الشعب الكردي، كانت المرأة ومن أبنائها في جبال طوروس وزاغروس المقيمين الأصليين هناك، أي ميزوبوتاميا (بلاد ما بين نهري دجلة والفرات). فأن المرأة – الأم ومنذ نشوء الكون وحتى هذه اللحظة، تتمتّع بمكانة مرموقة ومقدسة جدّاً، بل أعظم مكانة وشأناً من الرجل أيضاً، لأنها كانت تدير جميع أمور الجماعة أو (طوطم – كلان)، لدرجة وصلت فيه أن أصبحت الأم – إلهة، وأخذت دورها ومكانتها المقدّسة والقيمة في المجتمع الكردي. فحتى الآن يمكننا رؤية الكثير من الحبابات أو الأمهات اللواتي يملكن الحكمة والمعرفة والأساليب الصحيحة، لأجل حل جميع القضايا العالقة في العائلة والعشيرة والقبيلة والقرية وحتى المدينة. الأم؛ هي مصدر النجاح في الحياة العملية. وحتى الآن؛ هذه الثقافة موجودة بين عشائر الموجودة على حوافي دجلة والفرات. النماذج الحية ليست بين المجتمع الكردي فقط، وإنما الشعوب الأخرى كالبدو العرب والتركمان والشراكس وغيرهم من الأقوام.

النصوص السومرية

بهذا الصدد تخبرنا بعض النصوص السومرية، ومن خلال أولى الشرائع المكتوبة التي أعطت للمرأة أهمية كبيرة، مما يدل على وعي المجتمع بأهمية دور (المرأة – الأم) تحديداً في تطور الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، في الأزمنة المبكرة للحضارة الإنسانية. وإنّ أقدم الشرائع المعروفة هي شريعة “اورنمو” وعلى الرغم من عدم وصول الكثير من بنود هذه الشريعة إلينا، إلا أنها كانت تحتوي على مادتين تخص المرأة وهما:

المادة الخامسة: إذا أزال رجل بكارة امرأة رجل آخر بالإكراه، عليه أن يدفع غرامة خمسة شيقلات من الفضة.

أما المادة السابعة: إذا مات رجلاً، فبعد موته تنتقل نصف أملاكه إلى زوجته، والنصف الآخر إلى أولاده.

وفي شريعة “اشنونا” تنصّ المادة الستون على: ضمانة حماية الزوجة المطلقة وأطفالها، إلى درجة أن البيت يصبح ملكها إذا تزوج مطلقها، والرجل هو من يفقد حقه في امتلاك البيت.

الكرد الميديين

أمّا بالنسبة للكرد الميديين معتنقي الديانة (الأيزداهية)، ومن بعدها (الزرادشتية والمانوية والمَزدكية) تقدّس قوى الطبيعة وتحترم المرأة احتراماً خاصّاً، ولم تحمّل تلك الديانات الكردية الأصيلة المرأة تهمة الخطيئة الأولى، بل على العكس جعلتها إلهةً، ورمز الحياة والخصوبة والنماء.

وحتى الإغريق أنفسهم قد تأثروا بالحضارة الميدية وديانتها اليَزدانية والزرادشتية وهذا ما يؤكّده (هيرودوت) وغيره من المؤرخين، حيث كان وضع المرأة في فترة ازدهار الحضارة الميدية ممتازا. بفضل الديانة (الأيزدية والزرادشتية) اللتان كانتا تدعوان إلى محاربة الشر في النفس والبحث عن العدالة والأخوة الكونية، بغض النظر عن الجنس، ولم يكن هناك أي أثر للعبودية فيها. وقد آمن النبي الكردي “زرادشت” بحق المرأة، واعتبرها مساوية مع الرجل في تكوين الحضارة البشرية، وفي الحقوق والواجبات. لقد كانت المرأة تمارس في عهد “زرادشت” حقوق واسعة؛ كاختيار الزوج، والطلاق، وتملك العقارات والأراضي الزراعية وإدارة تجارتها الخاصة بها. مما يشير إلى أن المجتمع الكردي الميدي اليازداني، لم يكن سوى استمرارا لتراث مجتمع ثقافة الأم، تاريخياً وثقافياً واجتماعياً.

غير أنه في عصر متأخر، وبعد أن اغتصب الفرس الغزاة الصحراويين حكم الإمبراطورية الكردية الميدية اليازدانية غدراً، وقاموا بتحريف الديانة الكردية (الزرادشتية)، وكتابة نسخة فارسية تتناسب وعنصريتهم وطموحاتهم السياسية والأيديولوجية ومشاريعهم الاحتلالية التوسعية، على حساب الشعوب الأصلية. حيث فقدت المرأة مكانتها المقدّسة التي كانت قد وصلت فيها إلى حدّ الألوهية في المجتمع الكردي الميدي الأيزداهي. حيث انحطت منزلة المرأة – الأم أكثر في أيام حكم الملك الفارسي (دارا) الّذي اعتبر المرأة غير طاهرة، ليتطور مفهوم (نجاسة المرأة) بأشكال مختلفة. منها؛ إجبارها بربط عِصابة من قطن على فمها وأنفها إذا حضرت إلى النار المقدسة، ثم تطورت العصابة إلى جلباب وغطاء كامل للجسم تلبسه المرأة من رأسها إلى قدميها، فكانت هذه هي بداية ما يسمى بالحجاب، الذي نراه اليوم وكانت أيام (دارا) هي أسوأ ايام المرأة.

إدارة المرأة – الإلهة

يتبين من كافة اللّقى الأثرية التي عُثر عليها في منطقة ميزوبوتاميا، وخاصة في عصر الحجري المصقول أو ما يسمى بالعصر النييوليتي (العصر الحجري الحديث) كأدوات الاستعمال وقبل ستة آلاف عام قبل الميلاد في منطقة (تل حلف) وغيرها؛ بأن الأم كانت بمنزلة الإلهة ولعبت دوراً أساسياً في إدارة المجتمع الطبيعي وريادته. استمر مجتمع الكلان أكثر من ثمانية آلاف سنة في ظل إدارة المرأة – الإلهة، التي كانت صاحبة الدور المهم في التطور السلمي والسوي في المجتمع، حينها تمتعت المجموعات البشرية بنسبة جيدة من المساواة الطبيعية والتعاون والتشارك (توزيع الغذائية).

وفي قرية (جرمو)؛ اكتشفت الأم حبة الحنطة فكانت أعظم ثورة في التاريخ، وأصبحت المرأة رمزاً للعطاء والخصوبة، تهتم وتربي الأطفال، وتزرع وتنظف وترتب وتعامل الكل بالمساواة، أي ظهرت المرأة على طبيعتها ألا وهي ميزات العدالة والسلام. في هذه الأثناء اقتصر عمل الرجل على الصيد، وصنع الأدوات، وتحولت تلك الأدوات لأجل القتل فيما بعد.

هذه الصناعة كانت من ابتكارات الرجل، أدوات الصيد لأول مرة، ورغم بدائية تلك الأدوات إلا أنها خلقت ذهنية جديدة هي “السلطة والذكورية”. ومازال صناعة هذه الأدوات مستمرة ولكن بشكل أفظع، مهمتها الفتك بـ الطبيعة البشرية وبالحضارة الإنسانية. وبالتالي تطورت ثقافة الذكورة، فمن ثقافة الصيد الذي تميّز بالدهاء الخارق في خلق مختلف الدسائس والأحاييل للظفر بالفريسة، وحسب ملحمة گلگامش فإن الإله الذكر مردوخ قد تغلب على الإلهة الأنثى إنانا بهذه الشاكلة، وكانت عقوبتها منعها من دخول مجالس الآلهة. وبقيت محافظة على مكانتها ضمن الكلان، ولكنها فقدت الريادة والإدارة ومن هنا بدأت مرحلة الانكسار الأولى في مسيرة المرأة.

الانكسار الثاني

أما مرحلة الانكسار الثانية للمرأة: فقد بدأ مع أولى الحضارات المدنية، فمن الواضح أنه كلما ارتقت الحضارة المدنية؛ أي نشوء المدن وزيادة التنافس في السوق، كلما ازدادت حالة المرأة سوءاً وانحطاطاً. ففي عصر الأديان السماوية تعرضت المرأة للانكسار الكبير الثاني. والرمزية الواضحة للعيان هي تفضيل إبراهيم بن آزز عليه السلام مؤسس الديانة التوحيدية الجديدة زوجته التي يتصل بها بصلة القرابة على زوجته الثانية (هاجر)، ورميها في وادي قاحل لا زرع فيه ولا ماء على حسب قوله.

وكذلك حرمان موسى لأخته مريام من الإرث، ونعت السيدة مريم أم عيسى بالزنا، وكذلك القول المأثور للسيدة عائشة: / يا ليتني كنت حجراً على أن أكون امرأة /.

أن هذه الأمثلة ولو كانت رمزية؛ لكنها مطابقة لحالة المرأة في ظل ما يسمى بعصر الأديان السماوية. حيث تعرضت المرأة في هذا العصر بالذات، لعملية البيع والشراء وقيّدت بالسلاسل لأنها كانت تشترى وتباع وتستخدم كـ الكَامِهُ وجارية، ومورس عليها أبشع وأقذر أنواع الممارسات التي لا تمس الإنسانية. إن ما تعرضت له المرأة في عصر الأديان، لم تتعرض له في عهد الميثولوجيا السومرية، كما قلنا في الانكسار الأول للمرأة. لأن في هذا العهد فقدت دورها الريادة والقيادي.

تعرضت المرأة للكثير من الممارسات في ظل المفاهيم المنافية لحقيقة وجوهر الاديان، أي منذ عهد البطريركي الأول وحتى الآن. إن ما نشهده حالياً من ظهور الحركات الدينية المتطرفة، والتي تنادي بالإسلام ولكن في العمق ليس لها صلة بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد، وخاصة تنظيم داعش الإرهابي. فإن ظهوره يدل على الترابط الزماني مع زيادة استعبادها المرأة واستغلالها وصولاً إلى إعادة فتح أسواق النخاسة الخاصة ببيع النساء. وكان آخرها بيع النساء الإيزيديات في الموصل وتلعفر وأماكن أخرى.

الانكسار الثالث

فقد بدأ مع الثورة الصناعية في أوروبا، حينها استخدمت المرأة في مجالات كثيرة، وفي السنوات الأخيرة أصبحت سلعة بغية الحصول على الربح الأعظمي في زمن الحداثة الرأسمالية، ومن باب المقارنة لا بد من ذكرها لتبيان التسلسل الزمني في السياق التاريخي الخاص بالمرأة. يبدو وكأنه؛ تم حل قضية المرأة لدى فصل الدين عن الدولة إبان النهضة الأوروبية، وظهور عقد الزواج المدني ومنع تعدد الزوجات، وبكلمة مختصرة كانت ترد على ألسنة رواد وفلاسفة الثورة الأوربية حرية المرأة والمساواة …الخ

ولكن هذا ليس صحيحاً، بل الذي يتحول ويتغير هو أسلوب التعامل مع المرأة، ولكن مع تغيير الأسلوب جنت الحداثة الرأسمالية أرباحاً عظيمة من استغلالها للمرأة في مختلف صور الدعايات وترويج الأفلام الإباحية ودور الدعارة وغيرها، ويمكننا تسمية ذلك بالانكسار الثالث. إن المرأة في ظل النظام الرأسمالي تعاني من التسلط والاستغلال أكثر من أي عهد تاريخي مضى، فهي بمجرد تخطيها عمر الثامنة عشر وزواجها تتعرض للعنف والأذى والاستغلال.

الدولة والنظام الحاكم

أما وفق قانون الدولة والنظام الحاكم؛ فلها الحق بحرياتها الفردية، ولكن هذا أيضاً لا يتجاوز الثقافة الليبرالية التي ليس لها أي صلة بحرية المجتمع. وأقل ما تتعرض له هو البيع في استوديوهات الدعارة والسينما ودور الإعلانات للترويج لمنتج ما.

وعلى أثره تعرض المجتمع وخليته الصغيرة العائلة إلى دمار وتشتت كبير. وظهر على إثره الإنسان الأناني الذي يحيا تماماً على الاستهلاك. بحيث تدنّت فيه الأخلاق الاجتماعية إلى آخر درجة. إن ما تروّج له الحداثة الرأسمالية وأيديولوجيتها الليبرالية ليس بحرية، بل هي الاختناق في مستنقع العبودية، لأن المرأة في ظل سيادة هذا النظام تتعرض لأقسى أشكال العبودية وأشدها ظلماً مقارنة بالعصر العبودي.

لست بصدد انتقاد الأديان بشكل كامل، ولكن كرأي فهي منذ بداية الانكسار الأول للمرأة ومع دخولها التدريجي للدولة السومرية وتحويل المرأة من إلهة إلى نصف إلهة، حينها سُرقت الماءات منها وخاصة بعد صراع إنانا وأنكي حول حقوقها المسلوبة، وتحويلها تدريجيا من نصف إلهة إلى عبدة مكسورة، عن طريق المثيولوجيا وبذلك تحول المجتمع إلى طبقتين، خالق – مخلوق، حاكم – محكوم، عبد – معبود …الخ.

هناك الكثير من الروايات في الحضارة السومرية كـ قصة آدم وليليت، وسفينة نوح، والإسراء والمعراج، التي ذُكرت في الكتب السماوية؛ لكن بما تضمن فيها تثبيت مفهوم الله والعبيد / تبعية المرأة، قد تكون الكتب السماوية حررت المرأة في بعض المواضع، لكنها في كثير منها جعلت من المرأة مجرد عورة وتابعة للرجل، بغض النظر عن مدى ثقافتها وأهليتها في هذه الحياة.

أيديولوجية تحرير المرأة

ولكن؛ أود ذكر وصف (الله) للمرأة في سورة يوسف: (الشمس والرجل انعكاس لها). هذا يعني أن المرأة ليست ملكاً لأحد، المرأة ليست ناموساً لأحد، وليست (شيء)، كما يعتقد ويود إرغامها على هذا المفهوم، وتوهمها بأنها فقط تابعة للرجل ومن دون الرجل لا وجود ولا مكانة ولا كيان لها. بهذا الشكل يريد فرض سيطرته وهيمنته عليها وإرجاعها إلى عصر الحريم. لذا نحن النساء بحاجة إلى أيديولوجية تحررية، وأن نتكاتف لأجل إرجاع حقيقتنا نحو تكوين الحياة الصحيحة والمليئة والمفعمة بمعاني الحياة والمحبة والأمان والألفة المجتمعية.

الحياة التشاركية والكومينالية

إن السياسات الممارسة تجاه المرأة في بلدان الشرق الأوسط مثلاً: (تركيا وإيران وأفغانستان)، على سبيل المثال وليس الحصر، هي سياسات تهدف إلى تجريد المرأة من إرادتها وإلى إقصائها وتهميشها كلياً. أما نظام الرئاسة المشتركة الذي يعد أفضل ذهنية للتعبير عما وصلته المساواة والحرية لدينا في منطقة شمال وشرق سوريا، لهي الطرح المضاد والأكثر ملائمة للطبيعة الاجتماعية والعقل الاجتماعي.

إن السياسات الممارسة تجاه المرأة في بلدان الشرق الأوسط مثلاً: (تركيا وإيران وأفغانستان)، على سبيل المثال وليس الحصر، هي سياسات تهدف إلى تجريد المرأة من إرادتها وإلى إقصائها وتهميشها كلياً. أما نظام الرئاسة المشتركة الذي يعد أفضل ذهنية للتعبير عما وصلته المساواة والحرية لدينا في منطقة شمال وشرق سوريا، لهي الطرح المضاد والأكثر ملائمة للطبيعة الاجتماعية والعقل الاجتماعي.

مفهوم الرئاسة المشتركة التي طرحها المفكر عبد الله أوجلان في الكثير من كراساته وتحليلاته القيّمة على المرأة، وخاصة ضمن مرافعاته الأخيرة، والتي كتبها في سجن إمرال إلى محكمة حقوق الأنسان الأوروبية، حيث يقول: “نظام الرئاسة المشتركة هو السبيل الوحيد نحو ممارسة الحقوق الكاملة للمرأة والرجل في كافة مجالات الحياة. لان المرأة هي الحياة وهي مصدر الحياة التشاركية والكومينالية والتنظيمية، فمن حق الرجل ايضاً ممارسة دوره الفعال ضمن المجتمع ولكن بشكل بعيد كل البعد عن المفهوم السلطوي والأبوي والذكوري الهرمي. نظام الحياة التشاركية هي اساس فلسفتي لأجل حرية المرأة والمجتمع بشكل كامل”.

أما في إيران؛ فيتم سد الطريق أمام تطور المرأة، وتُحرَم من حقها في التعليم في بعض الكليات الجامعية، ولا يُسمَح لها بالتحرك من دون مرافقة رجل لها، ويُعمَل على عرقلة المبادرة لأية معارضة نسائية محتَمَلة؛ من خلال الممارسات اللاإنسانية، من قبيل المعاقبة بالإعدام أو دفعها إلى الدعارة أو تعاطي المخدرات.

من جانب آخر، فإن إرهاب داعش ما يزال مستمراً بكل وحشيته ضد النساء والشعوب والإثنيات والأديان والمذاهب من كُردٍ وسريان، وإيزيديين ومسيحيين. حيث إن هجوم داعش على شنگال (سنجار)، واستحواذه على النساء الإيزيديات كغنيمة حرب، وأَسره الآلاف منهن، وفرض الأسلمة عليهن بالاغتصاب والاعتداء؛ قد جرى أمام مرآ العالم أجمع. إن سياسة الإبادة هذه، والتي مورست ضد شعبنا الإيزيدي عموماً وضد نسائه خصوصاً، تهدف في الوقت نفسه إلى سد الطريق أمام مساعي النساء لأجل التحرر.

مقابل ذلك، فإن المقاومة الباسلة التي أبدتها المرأة الكردية ضد داعش متجسدةً في مقاومات “وحدات حماية المرأة YPJ”، قد لاقت قبولاً وتقديراً كبيرَين من قبل العالم أجمع. أي أنه يُعاد تصحيح الحياة هنا حسب فلسفة ومفهوم المرأة المتحررة. إن أحد أسباب زيادة نسبة العنف ضد المرأة، هو زيادة الوعي والنهوض تصاعدياً لدى المرأة الكردية، وكافة نساء الشرق الأوسط والعالم أجمع. ذلك أن النظام الذكوري المهيمن يشعر بالخوف والذعر والارتياب من تحرر المرأة. فإن أفضل جواب نعطيه للبشرية جمعاء باسم نساء نظام الأمة الديمقراطية، سيكون بتصعيد النضال من أجل الحرية وتوسيع آفاقه أكثر فأكثر.

النضال المشترك

ثمة حاجة ماسة لخوض نضالات مشتركة ومنظمة وشاملة لمناهضة العنف ضد المرأة، والقضاء عليه في كافة المجالات الحقوقية والاقتصادية والثقافية والأيكولوجية وفي مجال الدفاع الذاتي، وذلك اعتماداً على الحركات والأحزاب والمنظمات النسائية المؤمنة بتاريخ المرأة وبتاريخ نضالاتها. إن تحرر المرأة يمر من النضال المشترك والمنظم بين النساء، وإن المرأة غير المنظمة هي امرأة بلا حماية. أما في المجالات العملية والنضال يجب أن نميز بين هذه الثنائيات، التي تتخذ أحياناً طابع الظروف في عمل ما وكافة جوانب الحياة.

ولا نخلط بينها: الأساسية والثانوية/ الرئيسية والاحتياطية/ القريبة والبعيدة/ الاستراتيجية والتكتيكية/ الأهداف والمبادئ/ الحقوق والواجبات/.

فعند الخلط بين هذه الثنائيات وعدم التمييز بينهما، ينعكس سلبا على مردودية العمل والنضال، وأحياناً، يؤدي إلى عدم النجاح فيها. من كل ما تقدم يمكن القول؛ بأن الثقافة الذكورية التي برزت أثناء دولة الكهنة في سومر، رسمت لنفسها سلطة إلهية بمعية بعض الكهنة والعسكر. بعد أن سرقت هذه السلطة العشرات من قوانين الأم – الإلهة، وترجمتها وفق معاييرها، ووضعت المرأة في مكانة؛ كـ التي (آخر من تنتج). لكن المرأة لم تستسلم ولم ترضخ للذهنية الذكورية ومبتغاها، فكان نضالها مزدوجاً، وما زالت تعمل بكل قوة حتى تحقق لنفسها تلك الحياة النِدية، وتعيش مع الرجل بسوية ثقافية ومجتمعية، كي تحقق هدفها الأسمى وهو بناء الوطن والأنسان الحر.

من هنا؛ أستطيع القول؛ لكل دين قيمته، وأهله، فقط تبقى القضية، في كيفية تطبيق مفاهيمها الصحيحة. هنا؛ لكل دين طرائقها وطقوساتها ومذاهبها وطوائفها، لها كامل الحرية والحق حسب ثقافة وعادات وتقاليد ذاك المجتمع أو الشعب. بالنتيجة؛ قيمة الأديان مرتبطة بمستوى التطبيق الصحيح لجوهرها الذي يعبر عن المحبة، والتسامح، والأمان، والسلم.

مع الأسف الشديد، تم تسييس الأديان، وأصبحت تستخدم لصالح الحكومات والسلطة الذكورية الموجودة وخاصة التعصب الجنسي، والذهنية المركزة، ليس على النساء فقط ولكن على الرجال أيضاً، وبنفس الوقت؛ حوّلت قداسة وطهارة الروح المسالمة لجميع الأديان، إلى قوانين ومقاييس لا تمس بحقيقة المرأة ولا جعل الرجل إنساناً كاملاً.

هنا؛ أود أن أتلمس النقطة الأساسية: ألا وهي: علينا دراسة حقيقة الأديان والانحرافات التي طرأت عليها، والتي هي خارج نطاق جوهرها الصحيح. جميعنا نعلم بأن حقيقة الأديان عقائد روحانية وليست مصدر ظلم – سلطة، أو بمعنى أصح أن الأديان وبطبعتها تحوي روح السلام والمحبة والعدالة. فهي بعيدة كل البعد عن مفاهيم العنف والشدة. وكل دين وشعبه؛ له الحق بأن يمارس عقيدته وتقوساته الخاصة به. هنا؛ نحتاج إلى تغيير الذهنية الموجودة المقولبة، التي في فحواها تحمل الذهنية الذكورية التحكمية والتعصب الجنسي، نحن بحاجة إلى ذهنية التحرر الجنسوي والتحرر من القيود البالية.